※今回の記事内画像は、一部ショッキングに感じる可能性があります。研究資料として紹介していますが、苦手な方はご了承ください。

北海道の国立大学「北海道大学」。その中には、「博物館」まであるって、知っていましたか?

今回の記事では、大学付属の「北海道大学総合博物館」の観覧ポイントをご紹介します。

「研究施設の一環」として設置されたこの博物館は、大学付属ならではのユニークな特徴がいっぱい。

学習面に大きく貢献するのはもちろん、北海道の歴史を知る観光地としても十分な魅力を持っている「北大博物館」を探検しましょう。

Contents

「北大博物館」ってどんなところ?

「北海道大学大学総合博物館」は、通称を「北大博物館」として親しまれています。

元々は、北大の母体である「札幌農学校」設立初期の1884年に、「研究の成果を保存する場」として作られたのが「附属博物館」。これが、現在ある総合博物館の前身となっています。

1966年、「研究資料を一般公開しよう」という向きになり、理学部本館を現総合博物館として利用を開始。資料の収集・保存だけではなく一般の人向けの学習の場ともなりました。

北海道大学の母体「札幌農学校」からの知恵と知識を受け継ぐ総合博物館には、歴代の研究者達が遺した研究資料の数々が収められているのです。その功績は、今も展示室でみることができます。

常設展示を観て回ろう

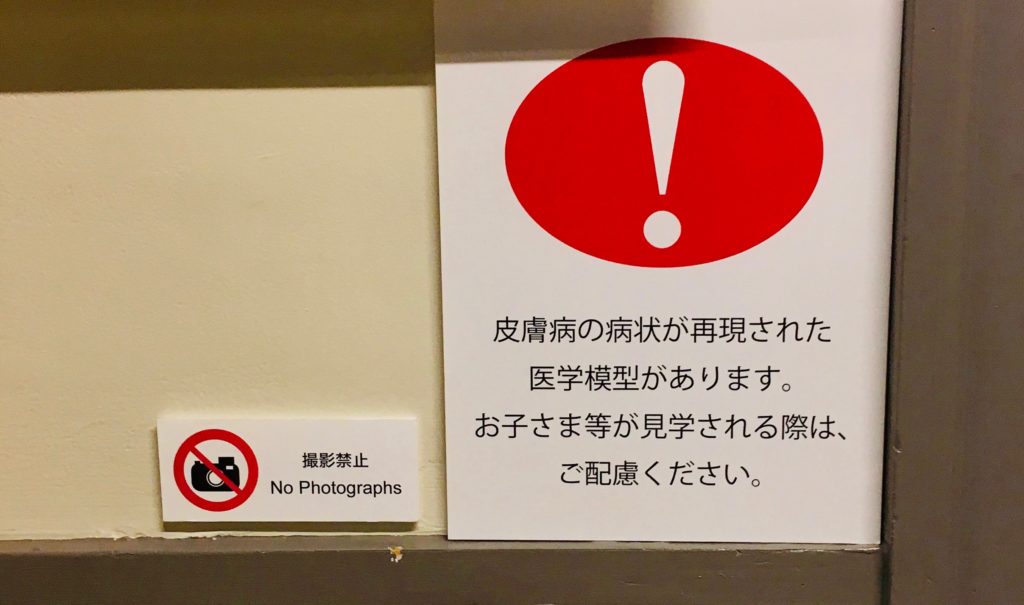

※以下の写真はショッキングに感じる可能性あり

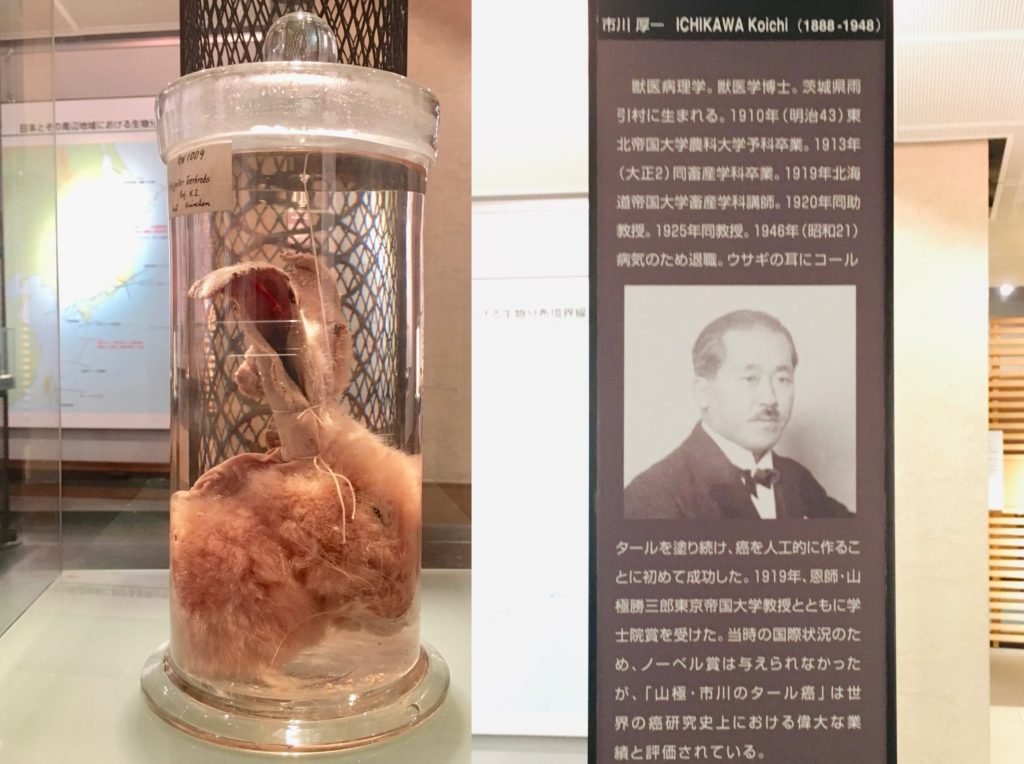

コールタールを耳に塗ることで、タールに発ガン性があることを確認した。

グロテスクに見えるが、これも貴重な研究資料である。

Photo by ohshima2520 in 19.2.15

学生・研究者向けの博物館だからこそ、研究の歴史と未来がわかる展示が豊富です。

大学付属の博物館のため、第一に「北大所属の研究者・学生達の研究成果」に関する展示品が多いのが特徴。

「札幌農学校」から培ってきた学術的遺産を観察できるのが「北大博物館」なのです。

学習成果発表の場でもある

かつても学生や研究者がその資料を提供してきましたが、現代ではさらに積極的に学習の一環として博物館を利用しています。

文理問わず、各分野からの資料が集められ、学生達が中心となってその研究を発表・発信しているのです。

分野ごとの目玉展示に注目 研究はこんなに面白い!

さて、繰り返し述べたように、ここには各学問分野からの成果が様々な形で集まっています。

その中からいくつかピックアップして、「学術研究は難しいばかりでなく、興味深いものである」ということをお伝えします。

恐竜、マンモス、熊もいる!? 大迫力の標本・剥製に会おう!

考古学と自然科学の世界から、絶対に見ておきたいトップ3をご紹介します。

第3位:シロクマの剥製

北方の自然を観察・調査する研究では、北国の動植物に出会います。

展示室では、巨大なシロクマが待っています。シロクマはクマの仲間の中でも体が大きいため、かなり迫力がありますよ。

第2位:恐竜

考古学の世界からは、古代生物の標本です。

ティラノサウルスやデスチモサウルスなど、今にもずしずしとのし歩く足音が聞こえてきそうです。

ワニの祖先と言われる古代生物の標本は、大人の体がすっぽり入ってしまうほどの大きな口を広げています。

第1位:マンモス

迫り来る一対の象牙!後ろに下がらないと写真に収まらないほど巨大なマンモスの標本模型です。

天井に届きそうなほどの背の高さですね。

この博物館内で最大のマンモスはやはり一番人気が高く、普段から写真を撮る人が多いです。

近くてみていると押しつぶされそうなくらいに圧倒的。

探してみよう! 剥製の動物はどこにいる?

博物館の所々に、動物の剥製が点在しています。

ここではあえて場所を隠したまま紹介しますので、実際に行ったときに探してみましょう。

北方民族と先住民族アイヌの人々の文化に触れる

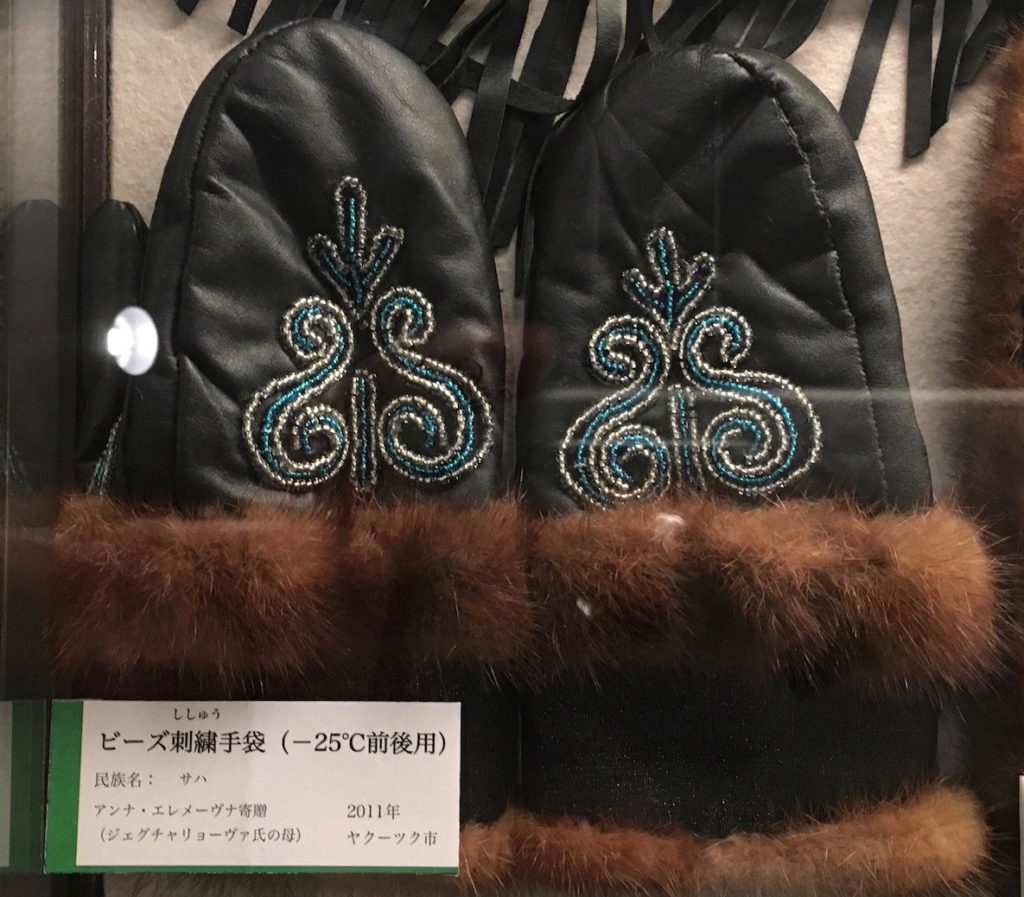

北海道大学では、北海道と北方領土やロシア、そのほかの北国でのフィールドワークが盛んです。

これらの展示品は、現地の方々の協力あってのものです。

敬意を払いつつ、大事に見せてもらいましょう。

サハ族の手袋には、刺繍がされています。伝統的で丁寧な意匠が素敵ですね。

また、こちらはアイヌの人々の伝統的な手彫り技術を元に、現代に至るまで職人達が作ってきた「クマの置物」です。

北海道の玄関といえば、これが置いてあるイメージがあります。

これらの展示の一部は、実際に手で触ることができます。

筆者の体験ポイント:色々なポーズ、色々な表情を観察

筆者も実際に触って造形を確かめてみました。

お気に入りは、この親子グマです。お母さんグマと子グマが、こちらを見つめているかのようなデザインが可愛らしいです。

特に、この子グマは幼くあどけない感じがよく出ています。

毛並みも、一本一本を手彫りで細かく表現しています。

こんなところにアート!建築の美しさにも注目

さて、北大博物館の楽しさは展示品だけではありません。

博物館の建物自体の随所に、建築美術の粋が光ります。

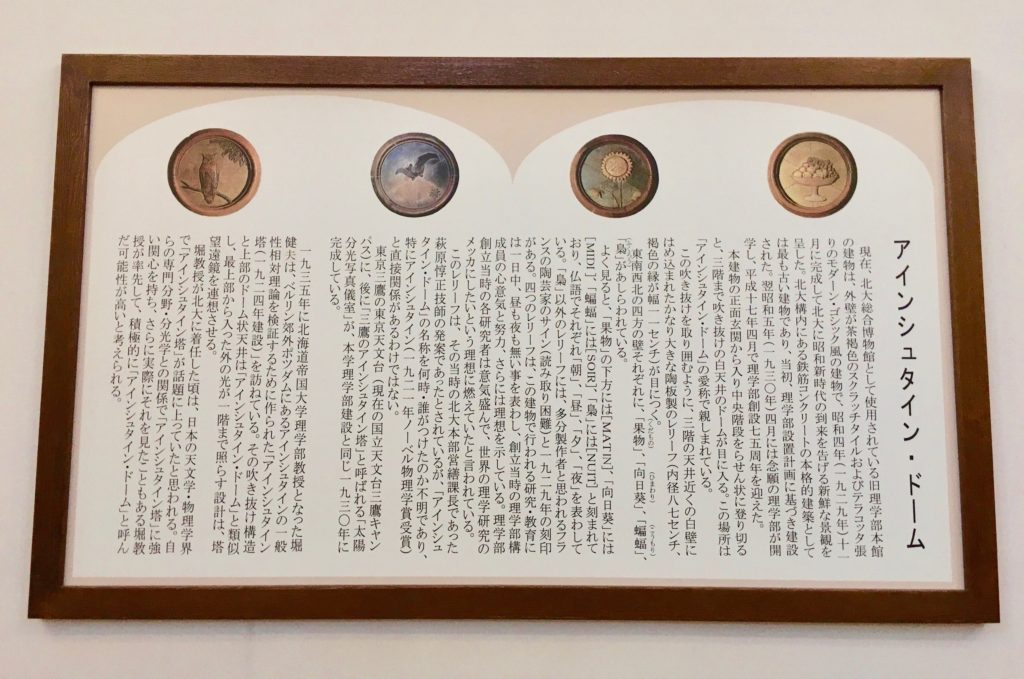

次の写真は、博物館内のとあるドームです。

ここでは、ちょっとしたクイズにしますので考えてみてくださいね。

ここはある著名な科学者の名前が付いていますが、それは次のうちどの科学者でしょうか?

1.ノーベル

2.ホーキング

3.アインシュタイン

正解は…

「アインシュタイン」です。

帝国大学時代の理学教授、堀健夫氏がこの愛称をつけたことから「アインシュタイン・ドーム」と呼ばれています。

複雑な丸天井と4枚のレリーフが調和しています。

探検に疲れたら カフェとショップで一息入れよう

博物館を一通り見て回った後は、カフェやショップで休憩しましょう。

ミュージアムカフェ「ぽらす」のメニューは、北海道食材を使用したメニューがあります。

中でも人気は、西興部(にしおこっぺ)産ミルクを使った「ソフトクリー夢」。濃厚でクリーミーな食感で、冬でも人気が高いメニューです。

ミュージアムショップ「ぽとろ」では、ユニークなグッズを販売。

北大生の考案したグッズなどもあり、斬新で柔軟な発想やアイデアには驚かされます。

観覧の際に気をつけたいポイントやマナー

展示の鑑賞をもっと有意義にするために、いくつか気をつけたいポイントがあります。

展示品には手を触れない

展示品には、手を触れないようにしましょう。人の手の皮脂、汗は展示品を傷めるからです。

展示品の中には、ガラスケースなどに入れずむき出しの状態で展示されているものがあります。

特に、剥製や標本はじっくりと様々な角度から観察して欲しいのであえてケースに収納していないことがあります。

そういった品々には触ったり、ぶつかったりしないように気をつけましょう。

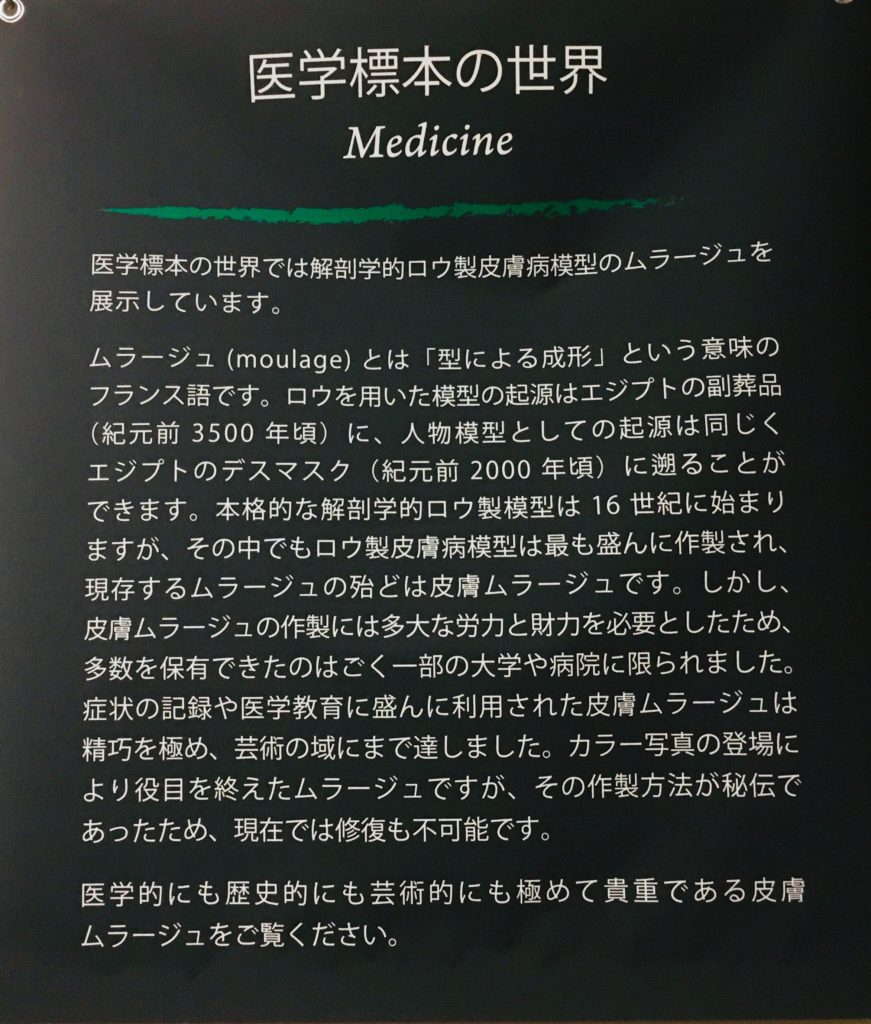

一部の展示は閲覧注意

展示品の一部は、医療の資料など人によってショッキングに感じるものがあります。

どれも研究と学習のために使用されたものであるので、もし閲覧する場合は了承した上でむやみに騒がずに見せてもらいましょう。

学習と研究の場であることを忘れずに

北大博物館は、大学付属のため学生が実際に学習の一環として実習などを行なっていることがあります。

また、理学部などの学生が実際に授業を受ける教室もあります。

単なる観光地ではなく、「学習と研究の場」にお邪魔している、という意識は忘れないようにしたいですね。

「北大博物館」の楽しみ方まとめ

今回は、「北大博物館」の楽しみ方をご紹介しました。

大学の施設として、創立から現在に至るまで、資料の保存や研究、そして発表と発信を続けてきた北大博物館。

学問の成果によって常に進化し続ける展示内容と、古き良き時代との調和を、展示を通して体験しましょう。

フリーランスの記事ライター、翻訳家。一人旅が趣味なことと、地元が北海道のため、北海道の観光に関する情報に強み。どこにでも一人で行きながら、地元ならではだからこそ分かる北国の楽しみ方をどんどん積極的に発信していきます。