今回は、札幌市青少年科学館のプラネタリウムの見どころを紹介します。

特に、札幌市と「初音ミク」とのコラボ企画の一つであるプラネタリウム番組「懐中銀河」を特集。最終日に潜入したレポートをご紹介します。

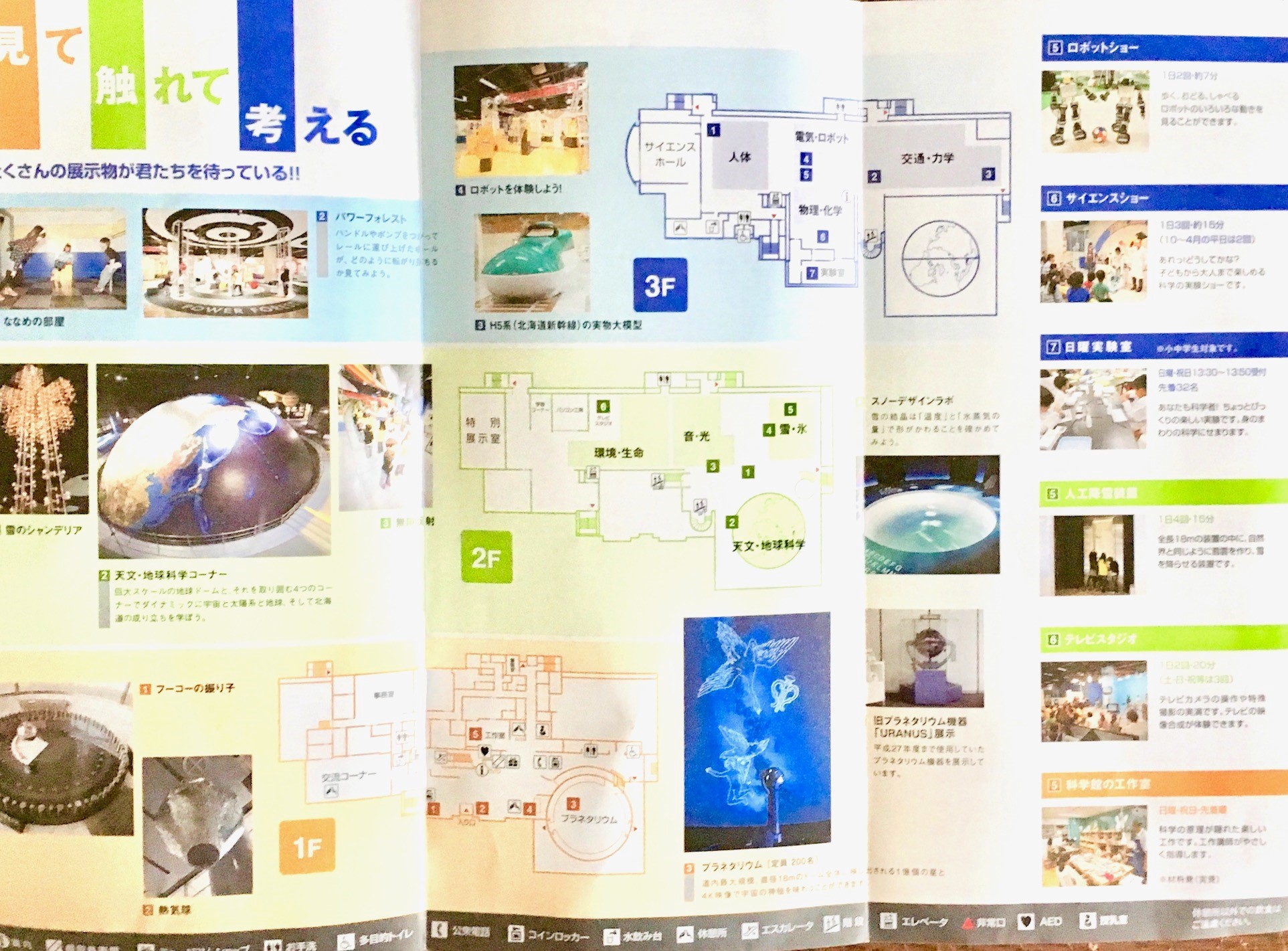

そもそも「青少年科学館」って?

色々不思議な仕掛けに触れて、面白い科学を楽しく学習できるスポットが新さっぽろの街中にあります。「札幌市青少年科学館」です。

中規模の科学館でありながら、実は最新鋭の機器が揃っていて大人も子供も楽しめます。今回は、そんな「青少年科学館」の「プラネタリウム」をご紹介します。

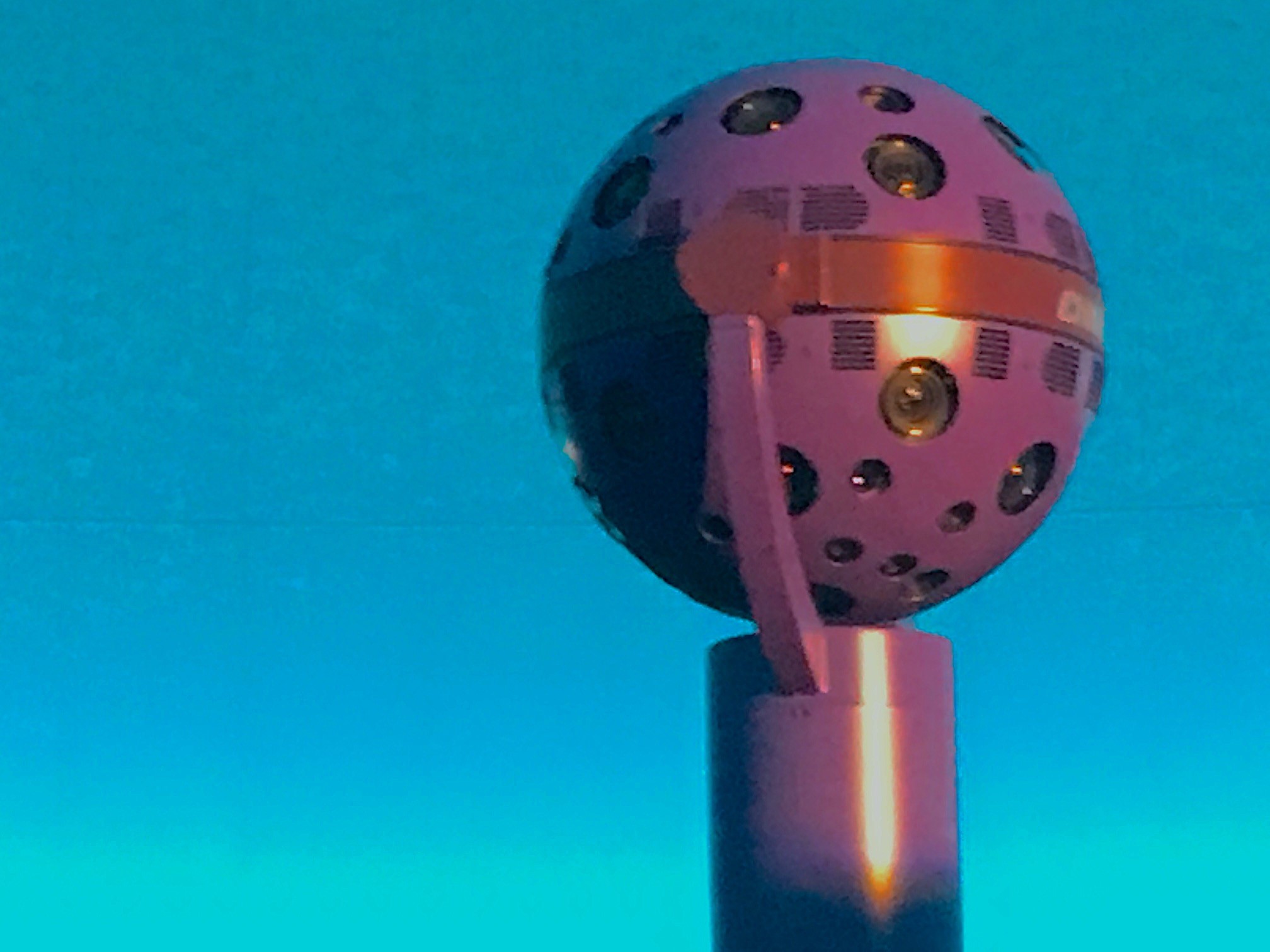

最新式プラネタリウムで満点の星空を

Photo by ohshima2520 in 19.Feb.28.

プラネタリウムは「青少年科学館」の最大の目玉です。実は、青少年科学館に装備されているプラネタリウム投影機は、最新型。平成28年にリニューアルされたばかりの「ケイロンⅢ(ケイロンスリー)」、全国でも5台しか置いていないという、自慢の投影機なのです。

そして、「ケイロンⅢ」とともに実装されたプロジェクター「バーチャリウムX」のおかげで、4K映像の投影も可能に。高精細な映像で、満天の星空を映し出します。

- 4K画像で鮮明に

- 一億個までの星々を一度に投影

- 忠実に再現された星の色

全天全周のプラネタリウム映像は鮮明で大迫力!世界の星々をめぐる探検に参加できます。

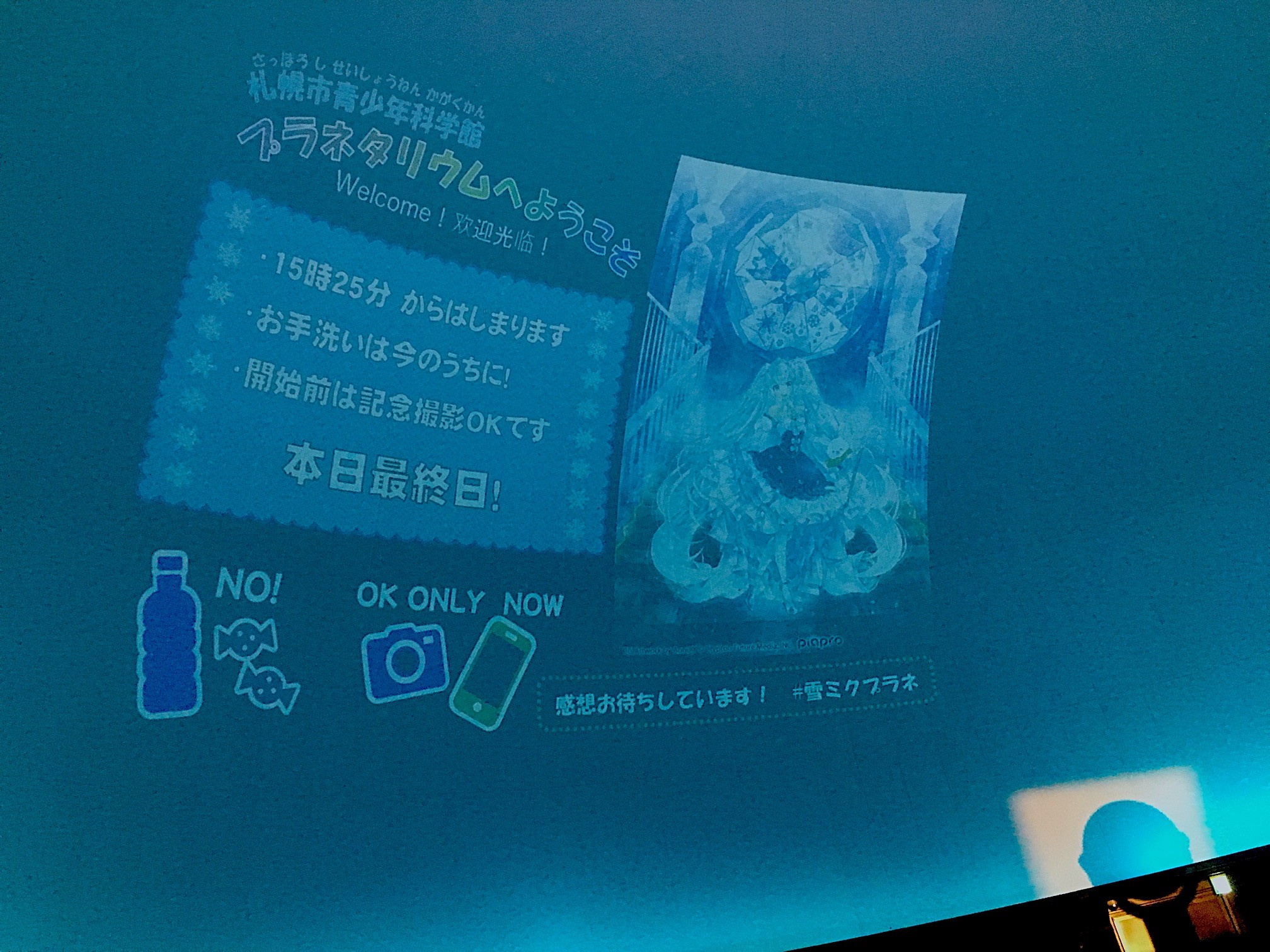

2月期間限定プログラムは「雪ミク」とコラボ!「懐中銀河」を鑑賞

Photo by ohshima2520 in 19.Feb.28.

2019年2月限定で、なんと「雪ミク」とコラボ中!

「今日の星空 SNOW MIKU スペシャルプログラム」と題し、あの可愛らしいバーチャルアイドル「初音ミク」の北海道版「雪ミク」が、美しい天体映像に合わせて歌うミュージックビデオを公開。壮大なスケールで展開するプログラムで、冬の星空に思いを馳せます。

Twitterでハッシュタグをつけて感想を募集していたので、筆者もつぶやきました。

#雪ミクプラネ

本日最終日に駆け込みました。雪ミクちゃんは初めて観ましたが、映像が大迫力で臨場感に溢れ、ミクちゃんもとっても可愛らしかったです。映像と音楽、近未来を感じるプログラムでした。 pic.twitter.com/vNXlfAloal— ohshima2520 (@ohshima2520) 2019年2月28日

①上演前のお楽しみ!写真撮影OK、解説員さんの興味深い説明つき

Photo by ohshima2520 in 19.Feb.28.

青少年科学館の自慢であるプラネタリウムは、なんと開演前なら写真撮影OKなのが嬉しいところ。筆者も、ありがたく撮らせていただきました。

上映中は撮影・録画禁止となりますが、普段は見られないプラネタリウム機器を観察できるチャンスです。他の人の邪魔にならないようにしながら撮らせてもらいます。

また、待ち時間の間も退屈しないよう、解説員さんがちょっとした案内をしてくれるのも楽しいポイント。

この解説、台本があるわけではなくその日の解説員さんによって多少内容が変わるのだとか。同じプログラムでも、日を別にしてもう一度観たくなってしまいますね。

②待望の「雪ミク」ちゃん登場!大迫力の「懐中銀河」

さて、今回のメインは何といってもこの「雪ミク」ちゃんですよね。有名なボーカロイド「初音ミク」の、北海道を応援するためにイメージされた「雪ミク」。

冬仕様の初音ミクが可愛らしく歌いながら案内するプログラム「懐中銀河」は、全天全周ならではの演出に溢れていて臨場感バツグン!宇宙に飛び込むような映像が目に飛び込んできます。

筆者の感想:「初音ミク」を見るのはほとんど初めて、でも楽しかった!

実は、筆者個人は「初音ミク」に触れるのは今回がほとんど初めてでした。しかし、最近になって札幌市とのコラボレーションがあることを知って興味津々に。

今回鑑賞した「懐中銀河」は、「初音ミク」の次世代・近未来的な雰囲気と楽曲、さらにプラネタリウムを上手く利用したからこそ実現可能な新しい映像の可能性を感じるプログラムで、「初音ミク」を知らなかった筆者でもとても楽しむことが出来ました。

YouTubeで追体験!

現場での撮影・録画こそ出来ないものの、楽曲はYouTubeで公開されているのでぜひ聞いてみましょう。以下は作詞者「yukkedoluce(ユッケドルチェ)」さんのMV映像です。(実際のプラネタリウム番組とは映像が異なります)

もっと「雪ミク」について詳しく知りたい場合は、以下のHPをご覧ください。

「雪ミクについて」

「Snow Miku2019」

③本編も見逃せない!常設プログラムでみる「冬〜春先の夜空」とオーロラ

「懐中銀河」が終わった後もまだまだ見どころは続きます。解説員さんが丁寧に教えてくれる解説を聞きながら、札幌の夜空を観察しましょう。

取材当時は、冬から春にかけて見どころとなる星々を案内。ここではその解説をもとに一部をまとめました。

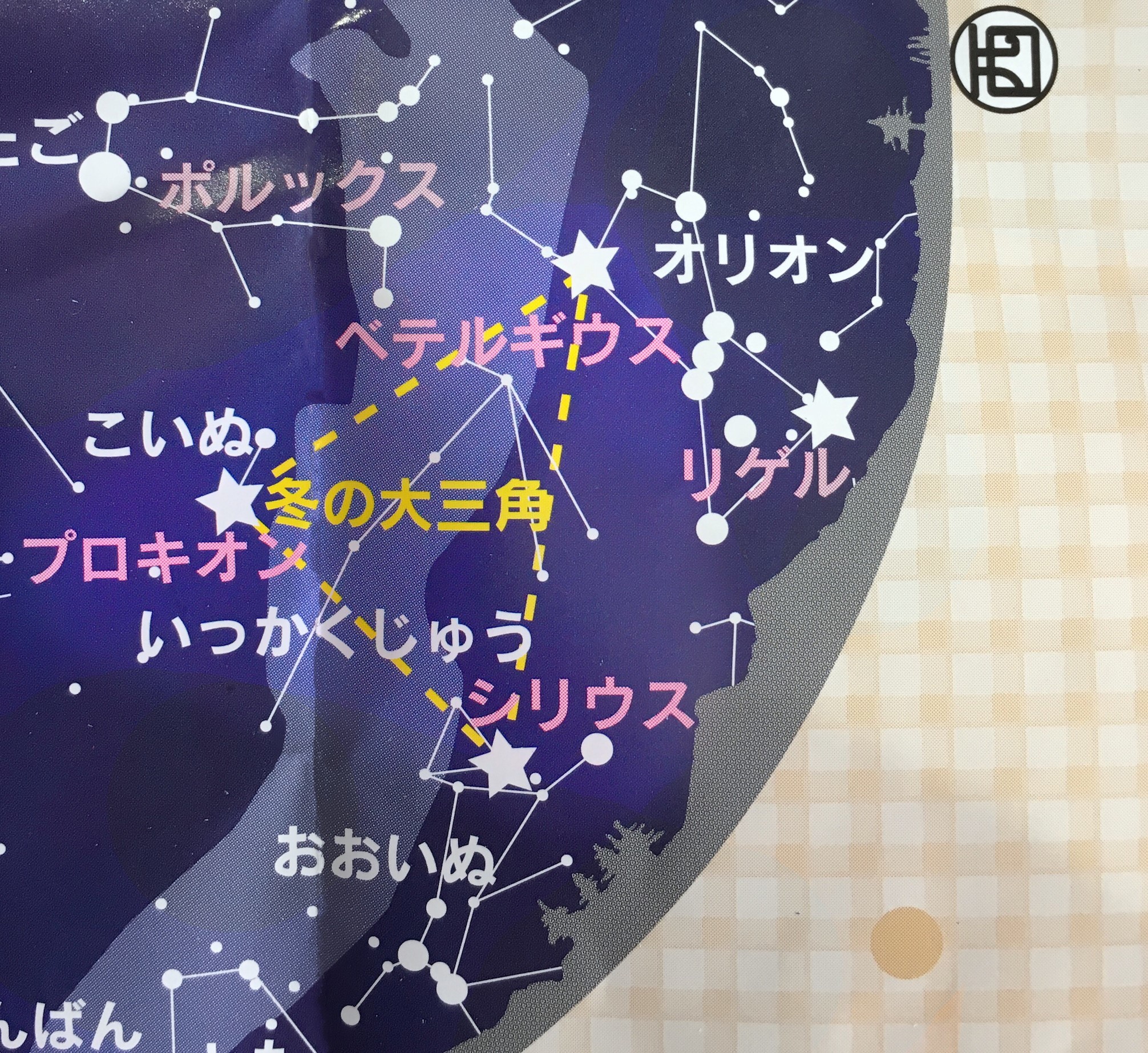

1.夜空に三角形がある?冬の星座を探してみよう

Photo by ohshima2520 in 19.Feb.28.

冬の夜空で星座を探すためのヒントがあるのは知っていますか?実は、夜空の中で「三角形」を探すのが大きな手がかりです。

南に赤く光る「ベテルギウス」と、そのさらに左「プロキオン」、その2つを結んだ線の中間点を下に下ろすと見つかる「シリウス」を結ぶと、「冬の大三角形」が出来上がります。

この「大三角形」が大きな目印です。これだけで、もう3つの星座があります。

「ベテルギウス」を含む、縦型のリボンのような形は「オリオン座」、「プロキオン」を含む「こいぬ座」、そして「シリウス」は「おおいぬ座」を作っています。

神話の登場人物「オリオン」は狩人で、2頭の猟犬を連れているかのように見えるのですね。この3つを基準に探していくと、他の星座も見つけやすくなっています。

2.天空のカーテン「オーロラ」を観察

以下のHPを参考にしながら読むと理解が深まります。

中垣哲也氏のHP

同氏のYouTubeチャンネル

次に紹介されたのは、「光のカーテン」と呼ばれるオーロラです。今回のプログラムでは、オーロラ写真の専門家、中垣哲也氏の写真・映像をもとに

- 「オーロラ」はどんなところで見られるの?

- どうしてオーロラができるの?

という疑問に答える形でオーロラの不思議について解説していました。

「オーロラ」はどんなところで見られるの?

よく、オーロラは北極・南極などで見られることから、「寒いところで見られる」というイメージがありますよね。でも、実はオーロラは「寒いところのもの」とは限らないのです。

一般に、北・南極、もしくは北欧などで見られることには、気温とは違った理由があります。実は、オーロラの発生する「高さ」に関係があるそうです。

地上からもはっきりと見えるため、つい「地上に近いところで現れる」ように思いますが、なんとオーロラの発生位置は「宇宙空間」。地上から100km〜400kmほど上空で発生します。そのため、地球の気温はあまり影響しないのです。

どうしてオーロラができるの?

もちろん、上の説明だけでは「なぜ北や南の端に近い地域で見られるのか」は説明していませんね。ここで知っておきたいのが、オーロラが発生する条件です。発生のポイントは「太陽風」+「地球の磁場」+「大気」とのこと。

まず、太陽から「太陽風」が地球に向かって吹きつけます。このままだと地球をモロに直撃してしまいますが、それを防ぐのが「地球の磁場」です。北・南極に磁場があるために、太陽風は進路を逸らされ、極地に多く降り注ぎます。

極地にたどり着いた太陽風は、さらに地球の大気と摩擦を起こします。その摩擦で発光すると、私たちの目に見える「光のカーテン」となるのです。

つまり、地球の磁場が北・南極にあるからこそ、オーロラも極地に近い地域で見られるのですね。「寒いところで見られる」というのは、地理的な偶然のようです。

オーロラを地上で観たい場合は、

- 極地でも陸地の多い北極、もしくは北欧など緯度が60〜70度くらいの高緯度地域が見やすい

- 白夜を避けた時期である8〜4月あたりが見頃の狙い目

- 太陽の活動が盛んな「黒点の多い時期」を狙うとなお良い

ということです。

ただ、条件によっては「低緯度オーロラ」が発生することもあるそう。人生で一度は生のオーロラを観たいものですね。

「青少年科学館」とプラネタリウムまとめ

今回は、「札幌市青少年科学館」の展示から「プラネタリウム」と、特集で「雪ミク2019」とのコラボレーションプログラム「懐中銀河」をご紹介しました。

特集した「雪ミク」コラボプログラムだけではなく、常設プログラムでも星の世界をたっぷり鑑賞できるプラネタリウム。4K映像で鮮やかに蘇る満点の星空を、科学館へぜひ観に行ってみましょう。

フリーランスの記事ライター、翻訳家。一人旅が趣味なことと、地元が北海道のため、北海道の観光に関する情報に強み。どこにでも一人で行きながら、地元ならではだからこそ分かる北国の楽しみ方をどんどん積極的に発信していきます。